隅田川と旧中川をつなぐ全長約3キロの掘割を北十間川といいます。万治2年(1659年)に、本所の開発に伴って開削されました。本所の北側に位置し、川幅が十間(18メートル)あることから北十間川となりました。最近は、スカイツリーの下を流れているということで注目されるようになっています。

今回は、旧中川との出会い口から遡ることにしました。JR平井駅から蔵前橋通りを10分程歩き、旧中川に架かる江東新橋の袂に差し掛かると北十間川出会い口が見えてきます。

旧中川の川原は公園化され、出会い口周辺は綺麗に整備されています。

丁度、江東新橋を渡り終えた頃、旧中川から北十間川へスカイツリー行きの遊覧船が入っていきました。

出会い口に足を踏み入れると、深さが精々3~40センチ位しかない浅瀬に大変な数のボラが群れをなしています。10月~1月が産卵の時期なので、産卵のためではなさそうです。

出会い口付近では、望遠レンズを設置してシャッターチャンスを狙っている人たちがいます。

「何を狙っていらっしゃるのですか?」とお伺いすると、「カワセミです」とのお答え。調べてみるとカワセミはボラの天敵なので、カワセミがいても当然なのでしょうが、スズメほどのあんな小さな鳥が自分の体の何倍もあるボラを捕食できるとは信じがたいですね。

セミプロの皆さんに対抗してカワセミを撮るだけの技術も根気もないので、カワセミの撮影は諦めて北十間川の遡行を始めました。

出会い口付近から暫くは、味気ない整備途上の護岸が続きます。北側護岸沿いに西側へ向かって1キロ程進むと吾嬬神社が見えてきます。

小ぢんまりとした神社ですが、中々の由緒を持っています。日本武尊が東征で相模の国から上総の国へ渡ろうと海上に出たとき、暴風に遭い遭難しかかりました。その時、弟橘媛命が海神の心を鎮めるために海中に身を投じると、海は静まり日本武尊は無事上陸することが出来ました。その後、命のお召物がこの地の磯辺に漂い着きましたので、これを築山に納めて吾嬬大権現として崇めたのが神社の始まりと言われています。当地の地名立花は、弟橘媛の言い伝えにより命名されました。

大変立派な由緒を持っているものの、如何せん神話の世界の話です。歴史上吾嬬神社が足跡を記すようになったのは、正治元年(1199年)、北条泰時が幕下の葛西領主遠山丹波守に300貫を寄進させて社殿を造営させ、嘉元元年(1303年)鎌倉から宝蓮寺を移して別当寺としたといった記載が現れるようになった頃からと言えるのでしょう。それにしても、とにかく相当古い時期に創建されたことは間違いありません。

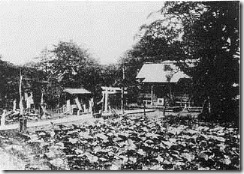

また、広重の江戸名所百景にも描かれており、江戸時代には多くの江戸庶民の信仰の対象であったことは間違いありません。長閑な雰囲気を広重の浮世絵と明治時代の写真で味わってください。

浮世絵の社殿近くに聳えている樟が「連理の樟」で、一つの根から二つの幹を見せる姿で有名でした。残念ながら大正年間には枯れてしまい、現在は二つの幹を見ることはできません。どちらかの幹だけ残ったものなのか、別のものなのか確認できていませんが、大きな樟だけは残っています。

次回は、柳島妙見をめざします。